Innsbruck als mittelalterliche Stadt

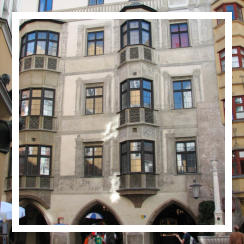

Damit eine mittelalterliche Siedlung zur Stadt erhoben werden konnten, mussten bestimmte Bedingungen erfüllt werden: • Stadtmauer bzw. Stadtbefestigung • Politischer Wille zur Stadterhebung durch einen Landesfürsten Städte waren Zentren der Verwaltung (Gericht, Finanzwesen) und der Wirtschaft. Keine Tiroler Stadt geht auf eine Römersiedlung zurück. Die Tiroler Städte des Mittelalters wurden grundsätzlich zwischen dem 12. und 14. Jahrhundert aus wirtschaftlichen (Verkehrswege durch das Inntal, Handel) und politisch-militärischen (Zug vieler deutscher Könige durch das Inntal zur Kaiserkrönung nach Rom) Gründen errichtet. Zuständig für die Stadterhebung war der Landesfürst, in Tirol auch die Bischöfe von Brixen und Trient. In Nord- und Osttirol zählen Kitzbühel, Kufstein, Rattenberg, Hall, Innsbruck, Vils und Lienz zu den mittelalterlichen Städten, in Südtirol Sterzing, Brixen, Bruneck, Klausen, Bozen, Meran und Glurns. Das mittelalterliche Stadtbild - Inn-Salzach-Typus Die Altstadt Innsbrucks gehört zum sogenannten Inn- Salzach-Typus, dessen hauptsächliches Verbreitungsgebiet in Süddeutschland, Salzburg, Oberösterreich, Tirol und Südtirol liegt. Diese Städte haben gewisse Gemeinsamkeiten, die großteils auch auf Innsbruck zutreffen. Am Markt- bzw. Stadtplatz findet man das Rathaus, den Stadtturm, die stattlichen Bürgerhäuser und den Sitz des Landesfürsten (Goldenes-Dachl-Gebäude bzw. Neuhof). Die Pfarrkirche (heutiger Dom) steht abseits dieses Zentrums auf einem eigenen Platz. Dort war bis zur Zeit Kaiser Maximilians I. auch der Friedhof. Außerhalb der Stadtmauer befand sich am nördlichen Ende der heutigen Maria-Theresien-Straße das Spital mit der Spitalskirche. Stadtbefestigung Stadtmauer und Stadtgraben gehörten zu einer mittelalterlichen Stadt. Da in einer Stadt Gerichts- und Verwaltungsbehörden und wichtige wirtschaftliche Unternehmen untergebracht waren, mussten diese auch geschützt werden. Die wichtigsten Straßenausgänge (Stadttore) wurden von Tortürmen überragt, die der Verteidigung dienten. Auf diesen Türmen fanden sich meist Fresken religiösen Inhalts. Es gab folgende Stadttore: • Tränkertörl zum Tränken des Viehs am Inn, ungefähr am heutigen Ausgang der Badgasse zum Inn • Inntor zur Innbrücke • Saggen- oder Rumertor (ab Kaiser Maximilian I. Wappenturm) am Ausgang der Hofgasse in Richtung Saggen bzw. Amras • Picken- bzw. Frauentor zum Innrain • Vorstadttor zur heutigen Maria-Theresien-Straße Die Stadtbefestigung bestand bis ins 18. Jahrhundert, doch schon ab dem 16. Jahrhundert wurden Häuser an der Innenseite der Mauer errichtet, die Mauer selbst durch Fensteröffnungen durchbrochen. Die Stadtmauer ist somit als Außenseite der Häuser zu den ehemaligen Stadtgräben noch großteils erhalten. Ab 1765 (Hochzeit von Erzherzog Leopold, einem der Söhne Maria Theresiay) kam es zum Abbruch der Tore und Mauern und zum Auffüllen des Grabens. Noch heute erinnern die Bezeichnungen Marktgraben und Burggraben daran. Das Innsbrucker Altstadthaus Das Innsbrucker Altstadthaus gehört dem Inn-Salzach-Typus an. Es ist hoch, schmal, geht weit nach hinten, hat einen niederen Giebel oder einen flachen Abschluss. In manchen Städten herrschte Platznot, weshalb die Häuser zusammengebaut wurden. Die ältesten Häuser waren aus Holz- und Fachwerk. Ab ca. 1400 wurden dann Steinbauten errichtet. Sehr viele Häuser stammen noch aus der Zeit vor 1500, ein Großteil wurde jedoch in der Zeit Kaiser Maximilians I. umgebaut oder neu gebaut. Das heute noch erhaltene Stadtbild entstand in der Zeit um 1510-1540 im Übergangsstil von der Gotik zur Renaissance und ist im wesentlichen eine Leistung des Baumeisters Gregor Türing. Als Baumaterial fanden früher grundsätzlich Steine der Umgebung Verwendung. Oft diente Höttinger Breccie als Verkleidungsmaterial. Wegen der häufigen Erdbeben im Inntal (vor allem 1670 und 1689) wurden an vielen Innsbrucker Häusern Mauerstützen aus Höttinger Breccie angebracht. Sie laufen schräg zur Hauswand und reichen bis zum ersten oder zweiten Stockwerk. Diese Höttinger Breccie ist zwischen dem heutigen Alpenzoo und der Hungerburg zu finden. Wichtige Elemente des Altstadthauses: Erker, Lauben, Graben- und Muldendächer, Lichtschächte. Dachformen Für benachbarte Häuser lag bei Sattel- oder Giebeldächern die Traufe (Regenrinne) im einspringenden Winkel, den die aneinandergerückten Dachpulte bildeten; sie rückten damit gleichzeitig auf die gemeinsame Scheidmauer (Trennmauer) der beiden Häuser, die vom Traufwasser durchfeuchtet werden konnte. Daher rückte man den Traufgraben von der Scheidmauer ab und bog die beiden Dachpulte auf. So entstanden beiderseits des mittleren Dachsattels zwei "Gräben", es entstand das Grabendach, bei breiteren Häusern das Muldendach. Beide Dachformen sind typisch für Inn-Salzach-Häuser. Durch einen Blendgiebel (treppenartig in der Gotik, flach in der Renaissance und im Barock, auch geschwungen im Barock) sollte das Dach von vorne nicht sichtbar sein. Vorkragende Stockwerke wurden schon unter Kaiser Maximilian I. wegen der Feuergefahr verboten. Das Hausinnere Im Erdgeschoss gab es Ladenräume und Magazine. Die Wohnungen waren in den Obergeschossen. Eine Wohnung bestand meist aus der Stube (heute Wohnzimmer, nach vorne auf die Straße), der Küche (in den Lichtschacht) und die Kammer (heute Schlafzimmer, meist hinten). Bei den tiefen Häusern am Stadtplatz war genügend Raum für eine Doppelwohnung in einem Stockwerk, getrennt durch die Stiege und den Lichtschacht. Küche und Treppe befanden sich in der Mitte des Hauses und erhielten ihr Licht durch den Lichtschacht. In anderen Inn-Salzach-Städten, etwa in Rattenberg, bestanden Lagerräume im Dachgeschoß, was die großen Dachlucken erklären. Grundsätzlich waren die Häuser ursprünglich meist nur zweigeschossig. Die heutige Höhe ergab sich durch Aufstockung. Bei weniger Stockwerken war es natürlich viel heller in den Gassen und in den Räumen.

Ergänzungen

© Anton Prock - 2021 - Kontakt - Impressum

Innsbruck

als

mittelalterlic

he Stadt

Damit eine mittelalterliche Siedlung zur Stadt erhoben werden konnten, mussten bestimmte Bedingungen erfüllt werden: • Stadtmauer bzw. Stadtbefestigung • Politischer Wille zur Stadterhebung durch einen Landesfürsten Städte waren Zentren der Verwaltung (Gericht, Finanzwesen) und der Wirtschaft. Keine Tiroler Stadt geht auf eine Römersiedlung zurück. Die Tiroler Städte des Mittelalters wurden grundsätzlich zwischen dem 12. und 14. Jahrhundert aus wirtschaftlichen (Verkehrswege durch das Inntal, Handel) und politisch- militärischen (Zug vieler deutscher Könige durch das Inntal zur Kaiserkrönung nach Rom) Gründen errichtet. Zuständig für die Stadterhebung war der Landesfürst, in Tirol auch die Bischöfe von Brixen und Trient. In Nord- und Osttirol zählen Kitzbühel, Kufstein, Rattenberg, Hall, Innsbruck, Vils und Lienz zu den mittelalterlichen Städten, in Südtirol Sterzing, Brixen, Bruneck, Klausen, Bozen, Meran und Glurns. Das mittelalterliche Stadtbild - Inn- Salzach-Typus Die Altstadt Innsbrucks gehört zum sogenannten Inn- Salzach-Typus, dessen hauptsächliches Verbreitungsgebiet in Süddeutschland, Salzburg, Oberösterreich, Tirol und Südtirol liegt. Diese Städte haben gewisse Gemeinsamkeiten, die großteils auch auf Innsbruck zutreffen. Am Markt- bzw. Stadtplatz findet man das Rathaus, den Stadtturm, die stattlichen Bürgerhäuser und den Sitz des Landesfürsten (Goldenes-Dachl-Gebäude bzw. Neuhof). Die Pfarrkirche (heutiger Dom) steht abseits dieses Zentrums auf einem eigenen Platz. Dort war bis zur Zeit Kaiser Maximilians I. auch der Friedhof. Außerhalb der Stadtmauer befand sich am nördlichen Ende der heutigen Maria-Theresien- Straße das Spital mit der Spitalskirche. Stadtbefestigung Stadtmauer und Stadtgraben gehörten zu einer mittelalterlichen Stadt. Da in einer Stadt Gerichts- und Verwaltungsbehörden und wichtige wirtschaftliche Unternehmen untergebracht waren, mussten diese auch geschützt werden. Die wichtigsten Straßenausgänge (Stadttore) wurden von Tortürmen überragt, die der Verteidigung dienten. Auf diesen Türmen fanden sich meist Fresken religiösen Inhalts. Es gab folgende Stadttore: • Tränkertörl zum Tränken des Viehs am Inn, ungefähr am heutigen Ausgang der Badgasse zum Inn • Inntor zur Innbrücke • Saggen- oder Rumertor (ab Kaiser Maximilian I. Wappenturm) am Ausgang der Hofgasse in Richtung Saggen bzw. Amras • Picken- bzw. Frauentor zum Innrain • Vorstadttor zur heutigen Maria-Theresien-Straße Die Stadtbefestigung bestand bis ins 18. Jahrhundert, doch schon ab dem 16. Jahrhundert wurden Häuser an der Innenseite der Mauer errichtet, die Mauer selbst durch Fensteröffnungen durchbrochen. Die Stadtmauer ist somit als Außenseite der Häuser zu den ehemaligen Stadtgräben noch großteils erhalten. Ab 1765 (Hochzeit von Erzherzog Leopold, einem der Söhne Maria Theresiay) kam es zum Abbruch der Tore und Mauern und zum Auffüllen des Grabens. Noch heute erinnern die Bezeichnungen Marktgraben und Burggraben daran. Das Innsbrucker Altstadthaus Das Innsbrucker Altstadthaus gehört dem Inn-Salzach-Typus an. Es ist hoch, schmal, geht weit nach hinten, hat einen niederen Giebel oder einen flachen Abschluss. In manchen Städten herrschte Platznot, weshalb die Häuser zusammengebaut wurden. Die ältesten Häuser waren aus Holz- und Fachwerk. Ab ca. 1400 wurden dann Steinbauten errichtet. Sehr viele Häuser stammen noch aus der Zeit vor 1500, ein Großteil wurde jedoch in der Zeit Kaiser Maximilians I. umgebaut oder neu gebaut. Das heute noch erhaltene Stadtbild entstand in der Zeit um 1510-1540 im Übergangsstil von der Gotik zur Renaissance und ist im wesentlichen eine Leistung des Baumeisters Gregor Türing. Als Baumaterial fanden früher grundsätzlich Steine der Umgebung Verwendung. Oft diente Höttinger Breccie als Verkleidungsmaterial. Wegen der häufigen Erdbeben im Inntal (vor allem 1670 und 1689) wurden an vielen Innsbrucker Häusern Mauerstützen aus Höttinger Breccie angebracht. Sie laufen schräg zur Hauswand und reichen bis zum ersten oder zweiten Stockwerk. Diese Höttinger Breccie ist zwischen dem heutigen Alpenzoo und der Hungerburg zu finden. Wichtige Elemente des Altstadthauses: Erker, Lauben, Graben- und Muldendächer, Lichtschächte. Dachformen Für benachbarte Häuser lag bei Sattel- oder Giebeldächern die Traufe (Regenrinne) im einspringenden Winkel, den die aneinandergerückten Dachpulte bildeten; sie rückten damit gleichzeitig auf die gemeinsame Scheidmauer (Trennmauer) der beiden Häuser, die vom Traufwasser durchfeuchtet werden konnte. Daher rückte man den Traufgraben von der Scheidmauer ab und bog die beiden Dachpulte auf. So entstanden beiderseits des mittleren Dachsattels zwei "Gräben", es entstand das Grabendach, bei breiteren Häusern das Muldendach. Beide Dachformen sind typisch für Inn-Salzach- Häuser. Durch einen Blendgiebel (treppenartig in der Gotik, flach in der Renaissance und im Barock, auch geschwungen im Barock) sollte das Dach von vorne nicht sichtbar sein. Vorkragende Stockwerke wurden schon unter Kaiser Maximilian I. wegen der Feuergefahr verboten. Das Hausinnere Im Erdgeschoss gab es Ladenräume und Magazine. Die Wohnungen waren in den Obergeschossen. Eine Wohnung bestand meist aus der Stube (heute Wohnzimmer, nach vorne auf die Straße), der Küche (in den Lichtschacht) und die Kammer (heute Schlafzimmer, meist hinten). Bei den tiefen Häusern am Stadtplatz war genügend Raum für eine Doppelwohnung in einem Stockwerk, getrennt durch die Stiege und den Lichtschacht. Küche und Treppe befanden sich in der Mitte des Hauses und erhielten ihr Licht durch den Lichtschacht. In anderen Inn-Salzach- Städten, etwa in Rattenberg, bestanden Lagerräume im Dachgeschoß, was die großen Dachlucken erklären. Grundsätzlich waren die Häuser ursprünglich meist nur zweigeschossig. Die heutige Höhe ergab sich durch Aufstockung. Bei weniger Stockwerken war es natürlich viel heller in den Gassen und in den Räumen.

© Lorem ipsum dolor sit Nulla in mollit pariatur in, est ut dolor eu

eiusmod lorem

Gestaltung Design

Proident aliquip est sint non

laboris dolor pariatur excepteur

amet

Lorem dolor proident ullamco aliqua incididunt magna nulla, dolor cillum nisi quis duis sit occaecat. Nostrud deserunt eu aliqua. Eu anim eu duis. Nulla eiusmod sit excepteur voluptate mollit excepteur aliquip anim duis exercitation irure occaecat mollit ea, lorem anim tempor fugiat. Sed, culpa sit cupidatat aliqua exercitation nulla labore et dolore velit ad in, dolore veniam proident in magna. Do aliquip non aute fugiat anim, in ullamco nostrud ea ipsum dolor in. Consectetur amet, adipisicing ipsum elit deserunt anim dolor laboris esse sint veniam magna ex incididunt voluptate? Irure officia duis velit veniam. Dolore laboris ullamco officia culpa eiusmod, id minim elit enim laboris ut.

- Pos 1

- News

- Blog

- GALERIE

- vorlage-sehenswertes-01

- erg-02

- schueler-kopiervorlagen

- schueler-lehrerhinweise

- puzzles-fotos

- vorlage-01

- geschichte-vorlage

- kurz-geschichte

- kurz-altstadt

- kurz-vor-hofburg-hofkirche

- kurz-maria-theresien-str

- gesch-geografie

- gesch-roemer

- gesch-bajuwaren

- Vorlage-01-a

- gesch-gruendung-ibk

- gesch-maultasch

- gesch-friedrich-4-herzog

- Geschichte-vorlage-a

- gesch-sigmund-erzherzog

- gesch-maximilian-1-kaiser

- gesch-bauernkriege-reformation

- gesch-ferdinand-2-erzherzog

- gesch-maximilian-3-dtm

- gesch-leopold-5-erzherzog

- gesch-boarischer-rummel

- gesch-maria-theresia

- gesch-freiheitskaempfe-1809

- gesch-19-jh

- gesch-20-jh

- gesch-21-jh

- sights-damenstift

- sights-vorlage

- Sights-vorlage-a

- Sights-vorlage-b

- sights-alpenzoo

- sights-kaiserspital-kraeuterturm

- sights-altes-landhaus

- sights-altes-rathaus

- sights-ambras-schloss

- sights-altes-regierungsgebaeude

- sights-andechshof

- sights-annasaeule

- sights-ballhaus

- sights-bergisel-tirol-panorama

- sights-bozner-platz

- sights-brixner-stamser-haus

- sights-burgriesenhaus

- sights-congress

- sights-deutschordenshaus

- sights-dom

- sights-franziskanerkloster

- sights-glockengiesserei

- sights-goldener-adler

- sights-goldenes-dachl

- sights-hauptbahnhof

- sights-helblinghaus

- sights-hofburg

- sights-hofgarten

- sights-hofkirche

- sights-hofzweg-thomele

- sights-hungerburgbahn

- sights-innrain

- sights-jesuitenkirche

- sights-kapuzinerkloster

- sights-rathausgalerien

- sights-katzunghaus

- sights-landesmuseum

- sights-landestheater

- sights-servitenkloster

- sights-leopoldsbrunnen

- sights-mariahilf-kirche

- sights-nordkette-nordpark

- sights-normalschule

- sights-ottoburg

- sights-quaternionenadler

- sights-haus-musik

- sights-silberne-kapelle

- sights-sowi

- sights-spitalskirche

- sights-stadtarchiv

- sights-nikolauskirche

- sights-trapp-palais

- sights-trautsonhaus

- sights-triumphpforte

- sights-universitaet

- sights-volkskunstmuseum

- sights-wilten-basilika

- sights-wilten-stift

- sights-winklerhaus

- sights-zeughaus

- vorlage-stadtteile

- stadtteile-plan

- vorlage-ergaenzungen

- erg-altstadtgassen

- stadtteile-hoetting

- stadtteile-mariahilf

- stadtteile-st-nikolaus

- stadtteile-muehlau

- stadtteile-hungerburg

- stadtteile-saggen

- stadtteile-wilten

- stadtteile-dreiheiligen

- stadtteile-pradl

- stadtteile-reichenau

- stadtteile-amras

- stadtteile-vill-igls

- stadtteile-arzl

- erg-baustile

- erg-gumpp

- erg-tuering

- erg-kirchl-bauten

- erg-landesf-bauten

- erg-mittelalterstadt

- erg-tiroler-habsburger

- erg-stadtansicht-1750

- erg-zeittafel

- plan-altstadt

- plan-innenstadt

- schueler-text-1

- schueler-text-zusatz

- schueler-text-2

- schueler-text-3

- schueler-text-1-a-neue-ueb

- schueler-text-2-a-neue-ueb

- impressum-kontakt

- Geografie

- Römer

- Baiuwaren - Völkerwanderung

- Gründung Innsbrucks

- Margarete Maultasch

- Herzog Friedrich IV. m. d. leeren Tasche

- Erzherzog Sigmund der Münzreiche

- Kaiser Maximilian I.

- Bauernkriege - Reformation

- Erzherzog Ferdinand II.

- Erzherzog Maximilian III. d. Deutschmeister

- Erzherzog Leopold V.

- Boarischer Rummel 1703

- Maria Theresia 1765

- Freiheitskämpfe 1809

- 19. Jahrhundert

- 20. Jahrhundert

- 21. Jahrhundert

- A - F

- Adeliges Damenstift

- Alpenzoo

- Altes Kaiserspital

- Altes Landhaus

- Altes (Historisches) Rathaus

- Altes Regierungsgebäude

- Ambras - Schloss

- Andechshof

- Annasäule

- Ballhaus

- Bergisel mit Tirol Panorama

- Bozner Platz

- Brixnerhaus - Stamserhaus

- Büchsenhausen (Schloss)

- Burgriesenhaus

- Congress

- Deutschordenhaus

- Dom zu St. Jakob

- Eduard-Wallnöfer-Platz (Landhausplatz)

- Franziskanerkloster

- G - J

- K - R

- Kapuzinerkloster

- Katzunghaus

- Kräuterhaus

- Landesmuseum Ferdinandeum

- Landestheater

- Landhaus (Altes, 1 und 2)

- Landhausplatz (Eduard-Wallnöfer-Platz)

- Leopoldsbrunnen

- Mariahilfkirche

- Nordkette - Nordpark

- Normalschule

- Ottoburg

- Quaterionenadler

- Rathaus (Altes bzw. Historisches)

- Rathausgalerien

- Rudolfsbrunnen am Bozner Platz

- S - Z